事業成長の裏で組織課題やリスクが増加していませんか? 多くの成長企業が直面するこの問題に対し、ガバナンス強化が注目されています。これは「コストのかかる守りの施策」「事業スピードを鈍化させるブレーキ」と誤解されがちですが、実は企業価値を最大化し、持続的な成長を加速させる「攻めの経営基盤」です。この記事では、事業スピードを維持しつつガバナンスを強化し、さらなる飛躍を支援する具体的な方法を解説します。

なぜ今、成長企業にこそ「ガバナンス強化」が求められるのか?

まず、なぜガバナンス強化がこれほどまでに重要視されるのか、その本質から掘り下げていきましょう。多くの経営者が「ガバナンス=守り」と捉えがちですが、その認識を改めることが、すべての始まりとなります。

ガバナンスとは「守り」の発想ではない

「ガバナンス(Governance)」という言葉は、直訳すると「統治」や「管理」を意味します。この言葉から、多くの人はルールで縛り付けるような堅苦しいイメージを抱くかもしれません。しかし、ガバナンスとは「企業価値を最大化し、全社員が同じ方向に安心して進める自己規律の“土台”」です。単なる統制や制約ではなく、経営者のビジョンを全組織に浸透させ、迅速な意思決定と持続的成長を支える“攻めの仕組み”なのです。

企業が成長し、従業員が増え、事業が多角化していくと、経営者の目が隅々まで行き届かなくなり、意思決定のスピードも鈍化します。創業期にはトップの鶴の一声で決まっていたことが、部門間の調整や複雑な承認プロセスを経て、いつの間にか停滞してしまう。これは多くの成長企業が経験する「成長痛」です。

ガバナンス強化とは、こうした組織の複雑化に対応し、経営者が描くビジョンや戦略を、組織の末端まで浸透させ、実行するための仕組みを構築することに他なりません。それは、企業の透明性・公正性を高め、迅速かつ合理的な意思決定を可能にするための「攻めの経営基盤」なのです。ルールで縛るのではなく、むしろ全社員が同じ方向を向いて、安心してアクセルを踏めるようにするための「交通整理」と考えるのが適切でしょう。経営の意思決定プロセスを最適化し、組織全体としてのパフォーマンスを最大化する。これこそが、攻めのガバナンスの本質なのです。

不祥事リスクの回避から、企業価値創造への転換

もちろん、ガバナンスには不祥事を未然に防ぐという重要な側面があります。情報漏洩、粉飾決算、ハラスメントといった問題は、一度発生すれば企業の信用を根底から揺るがし、築き上げてきたブランド価値を一瞬で破壊します。こうしたリスクを回避することは、企業経営の最低限の責務です。

しかし、現代のガバナンス強化の目的は、その先、「企業価値の創造」にあります。

優れたガバナンス体制を持つ企業は、市場から「透明性が高く、健全な経営を行っている信頼できる企業」として評価されます。これは、次のような具体的なメリットにつながります。

- 資金調達の有利化: 投資家や金融機関は、投資・融資の判断において、財務状況だけでなく、ガバナンス体制を厳しく評価します。強固なガバナンスは、低コストでの資金調達や、大型の投資を呼び込むための強力な武器となります。特に成長資金を必要とする企業にとって、このメリットは計り知れません。

- 優秀な人材の獲得: 現代の優秀な人材は、給与や待遇だけでなく、「公正で働きがいのある企業文化」を重視します。ガバナンスが効いた透明性の高い組織は、彼らにとって非常に魅力的であり、採用競争において大きなアドバンテージとなります。社員が安心して能力を発揮できる環境は、イノベーションの土壌ともなります。

- 顧客・取引先からの信頼: 企業の社会的責任(CSR)やESG(環境・社会・ガバナンス)への関心が高まる中、消費者はより倫理的な企業から製品やサービスを購入する傾向にあります。また、大手企業はサプライチェーン全体でのガバナンスを重視するため、強固な体制は新たなビジネスチャンスにも繋がります。

このように、ガバナンス強化は、単なるリスク回避のためのコストではなく、企業の未来を切り拓くための「戦略的投資」なのです。この視点の転換こそが、成長企業が次のステージへ飛躍するための第一歩と言えるでしょう。

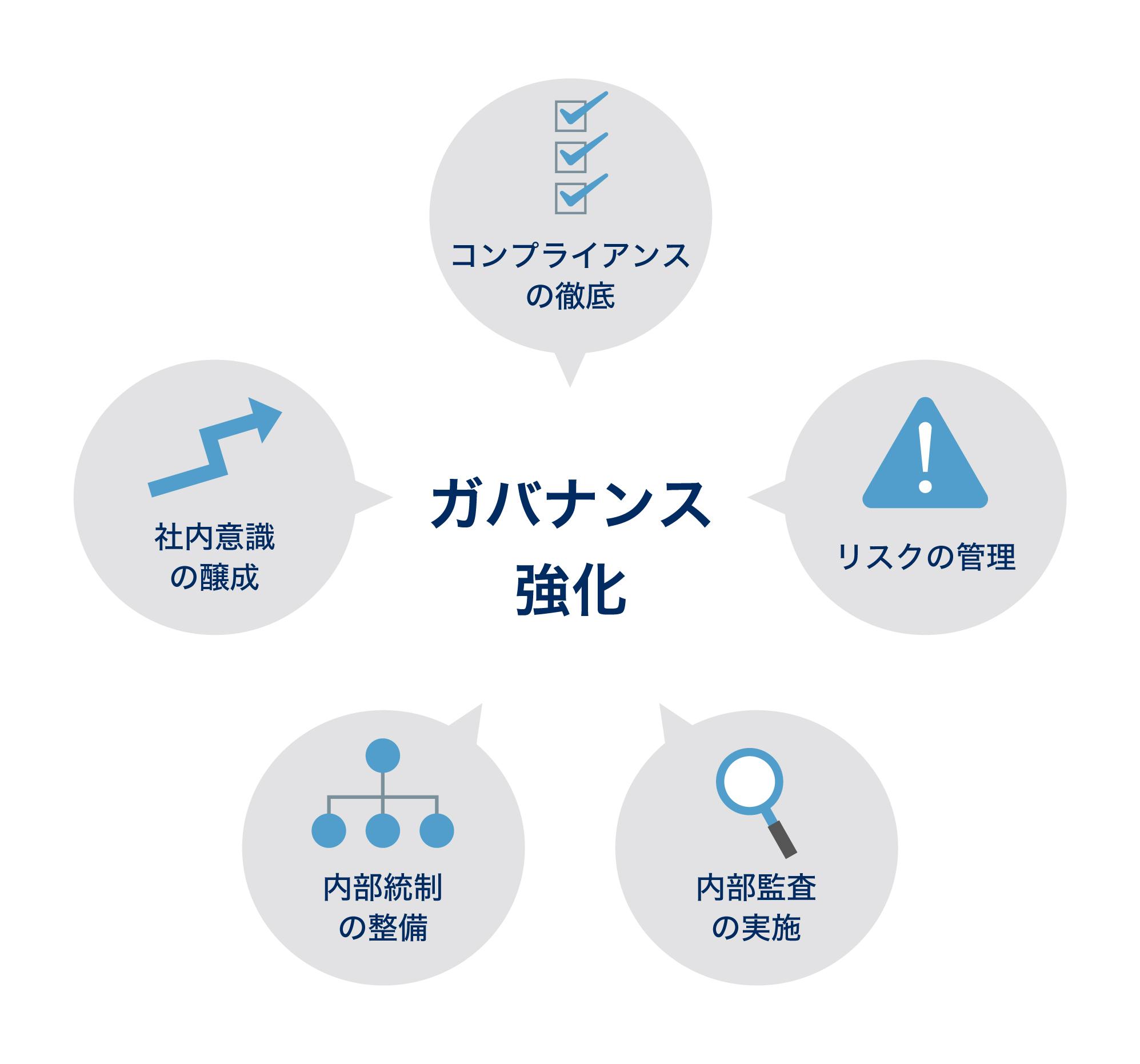

混同しがちな「3つの統制」。経営者が押さえるべき本質的な違い

ガバナンス強化を議論する上で、必ずと言っていいほど登場するのが「コンプライアンス」「リスクマネジメント」「内部統制」という3つの言葉です。これらは密接に関連していますが、その役割と目的は明確に異なります。これらの違いを正しく理解することは、効果的なガバナンス体制を構築するための必須知識です。経営者として、それぞれの本質を掴んでおきましょう。

コンプライアンス(守るべき最低ライン)との違い

コンプライアンス(Compliance)は、直訳すれば「法令遵守」です。これは、法律や政令、条例といった社会的なルールはもちろんのこと、社内規程や企業倫理、社会規範などを守って事業活動を行うことを指します。

- 目的: 法的・社会的な制裁を回避し、企業活動の正当性を担保すること。

- 性質: どちらかといえば受動的。「決められたルールを守る」という守りの姿勢が基本です。

ガバナンスとコンプライアンスの関係は、「仕組み」と「行動指針」に例えることができます。コンプライアンスが「交通ルールを守って運転しましょう」という行動指針だとすれば、ガバナンスは「そもそも交通ルールを組織全体で守らせるための仕組み(信号機や標識の設置、交通違反の監視体制など)をどう構築し、運用していくか」という、より高次の概念です。

ガバナンスが機能していれば、結果としてコンプライアンスは遵守されます。しかし、コンプライアンスを遵守しているからといって、必ずしもガバナンスが機能しているとは限りません。コンプライアンスは、あくまでガバナンスという大きな枠組みの中で達成されるべき目標の一つと位置づけるのが正しい理解です。

リスクマネジメント(未来の危機管理)との関係

リスクマネジメント(Risk Management)とは、企業の事業活動に伴う様々なリスク(財務リスク、法務リスク、災害リスク、風評リスクなど)を事前に特定・分析・評価し、それらの発生を未然に防いだり、発生した場合の損失を最小限に抑えたりするためのプロセス全体を指します。

- 目的: 潜在的なリスクをコントロールし、事業の継続性を確保すること。

- 性質: 未来志向・予防的。「起こりうる危機に先手を打つ」という能動的な危機管理です。

ガバナンスとリスクマネジメントは、企業の健全な運営という共通の目的を持ちますが、焦点が異なります。ガバナンスが「公正で透明な意思決定プロセスの確保」という組織運営の枠組み全体に焦点を当てるのに対し、リスクマネジメントはその枠組みの中で「特にマイナス要因となりうる事象への対処」に特化します。

優れたガバナンス体制のもとでは、各部門からリスク情報が適切に経営層へ報告され、全社的な視点で優先順位をつけて対策を講じることが可能になります。つまり、リスクマネジメントは、ガバナンスを効果的に機能させるための重要なサブシステムと考えることができます。

内部統制(業務の健全性確保)との違い

内部統制(Internal Control)とは、企業の事業目的を有効かつ効率的に達成するために、社内に構築され、運用される仕組みやプロセスそのものを指します。金融庁は内部統制の目的を「業務の有効性及び効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」の4つと定義しています。

- 目的: 日々の業務が正しく、効率的に行われることを保証すること。

- 性質: 業務プロセスレベル。「日々の業務を間違いなく遂行する」ための具体的な手続きやルールです。

この3つの言葉の中で、最もガバナンスと混同されやすいのが内部統制かもしれません。ガバナンスが「経営レベルでの監視・監督の仕組み」であるのに対し、内部統制は「現場レベルでの業務プロセスの仕組み」です。

例えば、「取締役会が社外取締役を設置して経営の透明性を確保する」のはガバナンスの領域です。一方、「経費精算は必ず上長の承認を得て、経理部が二重チェックを行う」というのは内部統制の具体的なルールです。

ガバナンスという大きな傘の下に、コンプライアンスやリスクマネジメントといった目的があり、それらを達成するための具体的な手段として内部統制が存在する。このように、それぞれの言葉の階層構造をイメージすると、その関係性がクリアになるでしょう。経営者としては、これらの概念を明確に区別し、自社に最適な体制をバランスよく構築していくことが求められます。

「成長の壁」の正体。ガバナンス不在が招く5つの経営リスク

創業期を乗り越え、事業が軌道に乗った成長企業が直面する「成長の壁」。その多くは、組織の拡大にガバナンスの仕組みが追いついていないことに起因します。ガバナンスが不在の状態は、いわば海図も羅針盤も持たずに航海を続けるようなもの。ガバナンスが機能しないと、経営現場では次のような「深刻な事業リスク」が現実化します。この5大リスクに該当する兆候がないか、ぜひ自社をチェックしてください。

【リスク1】組織のブラックボックス化と意思決定の遅延

企業が成長する過程で、部門が増え、階層が深くなるのは自然な流れです。しかし、それに伴い情報伝達の経路が複雑化し、「隣の部門が何をやっているか分からない」「現場で起きている問題が経営層に届かない」といった「サイロ化」が進行します。各部門がブラックボックス化すると、全社最適な視点での意思決定が困難になります。重要な判断に必要な情報収集に時間がかかり、結果として市場の変化に対応できず、ビジネスチャンスを逸してしまうのです。これは、スピード感が武器であったはずの成長企業にとって致命的なリスクと言えるでしょう。

【リスク2】属人化した業務による非効率と不正の温床

創業メンバーや特定のベテラン社員に業務が集中し、その人の経験と勘だけに頼った「属人化」もまた、成長を阻害する大きな要因です。担当者が不在になると業務が滞る、退職によってノウハウが失われるといった直接的な非効率に加え、より深刻なのは不正の温床となりうることです。業務プロセスが標準化されず、一人の担当者しかその内容を把握していない状況は、不正な会計処理や情報操作を容易にします。チェック機能が働かない環境は、魔が差す瞬間を生み出し、企業の根幹を揺るがす事態に発展しかねません。

【リスク3】国際競争や海外展開の大きな障壁

国内市場が成熟する中、多くの成長企業が海外展開を視野に入れます。しかし、グローバル市場で戦うためには、国際基準の透明性が求められます。海外の投資家やパートナー企業は、契約を結ぶ相手企業のガバナンス体制を厳しく評価します。どんぶり勘定の経営や、不透明な意思決定プロセスは、海外では全く通用しません。「日本ではこれでやってきた」という常識は、国際社会では非常識と見なされ、大きなビジネスチャンスを逃すだけでなく、法的なリスクに晒される可能性すらあるのです。

【リスク4】ESG経営への対応の遅れによる機会損失

近年、投資の世界ではESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する動きが加速しています。企業の財務情報だけでなく、環境への配慮、社会への貢献、そして健全なガバナンス体制といった非財務情報が、企業価値を測る重要な指標となっています。ガバナンス(G)はその名の通り、ESGの中核をなす要素です。ガバナンス体制が脆弱な企業は、ESG評価が低くなり、投資対象から外されたり、融資条件が厳しくなったりする可能性があります。これは、単なるイメージの問題ではなく、企業の資金調達能力に直結する、現実的な経営リスクなのです。

【リスク5】優秀な人材の流出と採用競争力の低下

「人は石垣、人は城」。企業の持続的な成長を支えるのは、言うまでもなく優秀な人材です。現代の労働市場において、優秀な人材ほど、公正な評価制度、透明性の高い組織運営、そして倫理的な企業文化を求めます。ガバナンスが機能しておらず、一部の経営層の独断で物事が決まるような企業や、ハラスメントが横行するような企業に、未来を託したいと考える優秀な人材はいません。既存社員のエンゲージメントは低下し、離職率が高まる一方で、採用市場においても魅力的な選択肢とは映らず、人材獲得競争で後れを取ることになります。人材の流出と採用難は、企業の成長エンジンそのものを失うことに等しいのです。

ガバナンス強化がもたらす、揺るぎない3つの経営メリット

ガバナンス強化は、単にリスクを回避するための守りの施策ではありません。それは、企業の成長を力強く後押しする「攻め」の経営基盤を築くことに他なりません。ここでは、ガバナンス強化がもたらす具体的な3つの経営メリットについて解説します。

【メリット1】対外的な信頼獲得と資金調達力の向上

強固なガバナンス体制は、企業の「信頼性」を客観的に証明する何よりの証です。この信頼は、様々なステークホルダーとの関係において、非常に大きなアドバンテージとなります。

まず、金融機関や投資家からの評価が格段に向上します。彼らは融資や投資を判断する際、財務諸表の数字だけでなく、その数字が生まれる背景にある経営プロセスの健全性や透明性を重視します。ガバナンスが強化されている企業は、「経営リスクが低く、持続的な成長が見込める」と判断され、より有利な条件での資金調達が可能になります。将来的なIPO(新規株式公開)やM&Aを視野に入れている企業にとって、これは不可欠な要素です。

さらに、顧客や取引先からの信頼も深まります。製品やサービスの品質はもちろんのこと、その企業が法令を遵守し、倫理的な事業活動を行っているかどうかが、取引の継続性を左右する時代です。特に大手企業との取引では、サプライヤーに対しても厳格なガバナンス基準を求めるケースが増えています。強固なガバナンス体制は、企業の社会的信用を高め、安定したビジネス基盤を築く上で欠かせないのです。

【メリット2】経営の「見える化」による、迅速かつ的確な意思決定

ガバナンス強化のプロセスは、社内の業務プロセスや情報伝達ルートを標準化し、「見える化」することに繋がります。これにより、経営者は「勘」や「経験」だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた意思決定を下せるようになります。

例えば、各部門の業績データや業務の進捗状況が、リアルタイムかつ正確に経営層へ集約される仕組みがあればどうでしょうか。市場の変化や予期せぬトラブルが発生した際にも、迅速に状況を把握し、的確な対策を打つことが可能になります。これは、変化の激しい現代市場において、企業の競争優位性を維持するための生命線とも言えます。

また、意思決定のプロセス自体が透明化されることで、社員の納得感も醸成されます。なぜその戦略が採られたのか、なぜその目標が設定されたのか。その背景が明確であれば、社員は自らの業務の意義を理解し、より高いモチベーションで業務に取り組むことができるのです。

【メリット3】潜在リスクの早期発見と事業継続性の確保

ガバナンス強化は、効果的なリスク管理体制の構築と表裏一体です。業務プロセスの中に適切なチェックポイントを設け、権限と責任を明確にすることで、不正やミスの発生を未然に防ぐことができます。

万が一問題が発生した場合でも、その発見を早め、影響を最小限に食い止めることが可能です。例えば、内部通報制度の整備や、独立した監査部門の設置は、自浄作用が働く組織を作る上で非常に有効です。

こうしたリスク管理の最適化は、企業の事業継続計画(BCP)の観点からも極めて重要です。自然災害、サイバー攻撃、パンデミックなど、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しています。ガバナンスが強化された組織は、こうした不測の事態においても、指揮命令系統が混乱することなく、迅速かつ冷静に対応することができます。盤石な経営体制を築くことは、企業を長期にわたって存続させるための土台そのものなのです。

明日から着手できる、ガバナンス強化の具体的ステップ

ガバナンス強化の重要性は理解できても、「具体的に何から始めればよいのか分からない」という経営者の方は多いでしょう。ここでは、成長企業が現実的に着手できる具体的なステップを解説します。重要なのは、理想論を追うのではなく、自社のステージに合った施策から着実に実行していくことです。

【Step1】社内ルールの整備と形骸化させない仕組み作り

すべての基本となるのが、社内ルールの明確化です。ここで言うルールとは、単に就業規則を指すのではありません。企業の根幹をなす「行動規範」「倫理憲章」、そして日々の業務の拠り所となる「職務権限規程」「稟議規程」など、組織運営に関わるあらゆるルールが含まれます。

重要なポイントは3つです。

- 第一に、誰が読んでも解釈にブレが生じないよう、具体的かつ明確に文書化すること。曖昧な表現は、ルールの形骸化を招きます。

- 第二に、なぜそのルールが必要なのか、その目的や背景を全社員に丁寧に説明し、納得感を得ること。トップダウンで押し付けるだけでは、社員は「やらされ仕事」と捉え、ルールは浸透しません。

- 第三に、定期的にルールを見直し、事業環境の変化に合わせてアップデートしていくこと。一度作って終わりではなく、生き物として運用していく姿勢が不可欠です。

【Step2】客観性を担保する監査・監視体制の構築

ルールを定めても、それが守られているかをチェックする機能がなければ意味がありません。客観的な視点から経営や業務を監視・監査する体制を構築することが次のステップです。

具体的には、内部監査部門の設置が挙げられます。内部監査は、経営者の目となり耳となって、各部門の業務がルール通りに遂行されているか、リスク管理は適切に行われているかをチェックし、改善を促す役割を担います。

さらに、より客観性を高めるためには、社外取締役や社外監査役といった外部の専門家を経営に参画させることも非常に有効です。彼らは、社内のしがらみにとらわれない独立した立場から、経営に対して貴重な意見や助言を提供してくれます。これは、経営の透明性を高め、一部の経営層による独善的な判断を防ぐ上で大きな効果を発揮します。

【Step3】仕組みを動かす「システムによる統制」という選択肢

ルールを整備し、監査体制を築いても、それらを人手だけで運用するには限界があります。特に、急成長を遂げる企業においては、業務量の増加に人によるチェックが追いつかず、ルールが形骸化したり、不正やミスの見逃しが発生したりするリスクが高まります。

そこで極めて有効な選択肢となるのが、「システムによる統制」です。

現代では、様々な業務システムが、ガバナンス強化を強力にサポートしてくれます。例えば、以下のような効果が期待できます。

- ワークフローシステム: 稟議申請や経費精算などの各種申請・承認プロセスを電子化することで、あらかじめ設定したルール(承認ルートや権限)から逸脱した手続きを物理的に不可能にします。誰が、いつ、何を承認したかの記録がすべてシステム上に残るため、プロセスの透明性が飛躍的に向上します。

- 会計システム: 経費の二重計上や不正な支出を自動で検知したり、勘定科目の誤りをチェックしたりすることで、財務報告の信頼性を高めます。

- 統合基幹システム(ERP): 販売、購買、在庫、会計といった企業の基幹業務を一つのシステムに統合することで、部門間にまたがるデータの整合性を保ち、経営状況をリアルタイムで正確に把握することを可能にします。これにより、データに基づいた迅速かつ的確な意思決定を支援します。

人による運用は、どうしても抜け漏れや判断のブレが生じがちです。しかし、システムは設定されたルールに従って、24時間365日、正確に業務を遂行します。「ルール(人による規律)」と、それを確実に実行させる「システム(仕組みによる規律)」を両輪として回していくことこそが、現代における効果的なガバナンス強化の鍵なのです。

ケーススタディで学ぶ、ガバナンス強化の成功法則

抽象論だけでなく、「どんな課題がどう変わるのか」――実際にガバナンス改革に成功した企業のリアルな事例から学びましょう。システム導入が、いかにして企業の課題を解決し、成長の原動力となったかをご理解いただけるはずです。

【ケースA:IPO準備企業】経費精算のブラックボックス化からの脱却

- 課題: IPO(新規株式公開)を目指すA社は、急激な人員増加に伴い、経費精算業務が混乱状態にありました。申請は紙の伝票で行われ、承認ルートも曖昧。どの経費がどのプロジェクトに使われたのかも不明瞭で、監査法人から内部統制の不備を厳しく指摘されていました。

- 施策: A社は、まず経費精算に関する社内規程を全面的に見直し、役職ごとの承認権限や利用可能な経費項目を明確化しました。その上で、規程を完全にシステム化したワークフローシステムを導入。スマートフォンからでも申請・承認が可能になり、領収書の電子保存も義務付けました。

- 効果: システム導入により、規程違反の申請は自動的にブロックされ、承認プロセスは完全に可視化されました。経理部門のチェック業務は大幅に削減され、月次決算の早期化にも成功。何より、監査法人に対して、統制の取れた経費管理プロセスを客観的なデータで示すことができるようになり、IPO審査をスムーズにクリアする大きな要因となりました。

【ケースB:多角化・海外展開企業】グループ全体の経営の見える化

- 課題: 製造業からサービス業へと多角化し、アジアに複数の拠点を展開していたB社。各事業部や海外拠点がそれぞれ異なる会計システムや販売管理システムを使用していたため、グループ全体の経営状況を把握するのに1ヶ月以上を要していました。経営会議で議論される数字は常に過去のものであり、迅速な経営判断が下せない状況に危機感を抱いていました。

- 施策: B社は、グループ全体の経営基盤を刷新することを決断。国内外の全拠点を対象に、統合基幹システム(ERP)を導入しました。これにより、会計基準や業務プロセスが標準化され、各拠点から発生するデータがリアルタイムで本社のデータベースに集約される仕組みを構築しました。

- 効果: ERP導入後、B社の経営は一変しました。経営者は、ダッシュボード上でグループ全体の売上、利益、在庫状況などをリアルタイムで確認できるようになり、データに基づいた迅速な意思決定が可能に。例えば、ある製品の在庫が特定の国で不足していることを早期に察知し、他国から迅速に融通するといった、機動的な経営判断が実現しました。これにより、機会損失を大幅に削減し、グループ全体の収益向上に大きく貢献しました。

これらの事例からわかるように、ガバナンス強化は単なるコストではなく、業務効率化、リスク低減、そして最終的には企業の競争力向上に直結する戦略的な投資なのです。

まとめ:攻めのガバナンスで、持続的な成長軌道を描く

本記事では、成長企業がなぜガバナンス強化に取り組むべきなのか、その本質的な理由から具体的なステップ、そして成功事例までを解説してきました。

もはや、ガバナンス強化は上場企業だけのものではありません。企業の持続的な成長を目指すすべての経営者にとって、避けては通れない最重要課題です。それは、不祥事を防ぐための「守り」の施策であると同時に、企業価値を高め、変化の激しい時代を勝ち抜くための「攻めの経営基盤」への投資に他なりません。

そして、その基盤を強固にする上で、明確なルール(人による規律)の整備と、それを支える強固なIT基盤、特に統合基幹システム(ERP)に代表される「システムによる統制」が両輪となることをご理解いただけたかと思います。

貴社の成長を次のステージへと押し上げるために、今一度、自社のガバナンス体制を見つめ直してみてはいかがでしょうか。まずは、自社の業務プロセスにどのような課題やリスクが潜んでいるのかを洗い出すことから始めるのが、確実な第一歩となるはずです。攻めのガバナンス強化によって、揺るぎない経営基盤を築き、持続的な成長軌道を描いていくことを心より願っております。

- カテゴリ:

- ガバナンス/リスク管理

- キーワード:

- ITツール