近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進に伴い、初期投資を抑えて迅速に利用を開始できる「クラウド型AI」がビジネスの現場で注目されています。自社でサーバーやインフラを構築するオンプレミス型に対し、クラウド型は拡張性や運用負荷の軽減において大きな利点があり、変化の激しい市場環境下でのスモールスタートに最適です。しかし、AI導入を成功させ、その効果を最大化するためには、単なるツールの導入にとどまらず、AIを動かすためのデータ基盤の整備や、基幹システム(ERP)との連携が重要な鍵となります。

本記事では、クラウド型AIの基礎知識からオンプレミスとの違い、そしてデータ活用による経営変革までを丁寧に解説します。

【この記事でわかること】

- クラウド型AIの基本的な仕組みとビジネスで注目される背景

- オンプレミス型と比較した際の導入コストや運用面での違い

- セキュリティ対策やシステム拡張性におけるクラウドの優位性

- AI活用の成果を高めるために不可欠なデータ基盤とERPの役割

- リアルタイムな経営判断と業務効率化を実現するためのポイント

クラウド型AIの基本概要と仕組み

近年、ビジネスの現場において「クラウド型AI」という言葉を耳にする機会が急増しています。クラウド型AIとは、インターネットを経由して利用できる人工知能(AI)のサービスや機能を指します。従来、AIを利用するためには、自社内に高性能なコンピューターやサーバーを設置する必要がありましたが、クラウド技術の進化により、ブラウザやAPIを通じて手軽に高度なAI機能を利用できるようになったのです。

本章では、クラウド型AIの基本的な仕組みや、なぜこれほどまでにビジネスで重要視されているのか、その背景と技術的な分類について詳しく解説します。

クラウドコンピューティングとAIの関係性

クラウド型AIを理解するためには、まず「クラウドコンピューティング」と「AI」の密接な関係性を知る必要があります。AI、特にディープラーニング(深層学習)と呼ばれる技術は、学習や推論のプロセスにおいて膨大な計算処理能力を必要とします。これを支えるのが、クラウドベンダーが提供する大規模な計算リソースです。

クラウドコンピューティングは、インターネットを通じてサーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアなどをオンデマンドで提供する仕組みです。AI開発においては、GPU(Graphics Processing Unit)などの高性能なプロセッサが不可欠ですが、これらを自社ですべて調達・維持するには莫大なコストがかかります。クラウドを利用することで、企業は必要な時に必要な分だけ計算リソースを借り受け、AIの学習や運用を行うことが可能になります。

また、クラウドベンダーは、単にインフラ(IaaS)を提供するだけでなく、AI開発のためのプラットフォーム(PaaS)や、すでに完成されたAIサービス(SaaS)も提供しています。これにより、高度な専門知識がない企業でも、画像認識や音声解析といったAI機能を自社のシステムに容易に組み込めるようになりました。

クラウド型AIがビジネスで注目される背景

なぜ今、多くの企業がオンプレミス(自社運用)ではなく、クラウド型AIを選択するのでしょうか。その背景には、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速と市場環境の変化があります。

現代のビジネス環境は変化が激しく、システム導入に数ヶ月から数年をかける従来のスタイルでは競争に勝てないケースが増えています。クラウド型AIであれば、契約から利用開始までのリードタイムが極めて短く、スピーディーにビジネスへ適用できます。また、初期投資を抑えられるため、リスクを最小限に抑えながらAI活用の実証実験(PoC)を行える点も大きな魅力です。

さらに、AI技術自体の進化スピードも要因の一つです。AIのアルゴリズムやモデルは日進月歩で進化しており、自社でシステムを構築してしまうと、すぐに技術が陳腐化してしまう恐れがあります。クラウド型AIであれば、ベンダー側が常に最新のアルゴリズムやセキュリティ機能にアップデートしてくれるため、ユーザーは常に最先端の技術を利用し続けることができます。

学習済みモデルとカスタムモデルの違い

クラウド型AIを利用する際、大きく分けて「学習済みモデル」と「カスタムモデル」の2つのアプローチがあることを理解しておくことが重要です。これらは、導入の難易度や適用できる業務範囲が異なります。

学習済みモデルとは、クラウドベンダーがあらかじめ大量のデータを使って学習させたAIモデルのことです。例えば、写真に写っている物体を特定する「画像認識」や、音声をテキストに変換する「音声認識」、文章の感情を分析する「自然言語処理」などがAPIとして提供されています。これらは、自社でデータを集めて学習させる必要がなく、すぐに利用を開始できるのが特徴です。

一方、カスタムモデルは、自社が保有する独自のデータを使ってAIを学習させるアプローチです。例えば、「自社製品の良品と不良品を見分ける」といった固有のタスクには、一般的な学習済みモデルでは対応しきれない場合があります。クラウド上のAutoML(自動機械学習)ツールなどを活用することで、プログラミングの専門知識が少なくても、自社データに特化したモデルを構築することが可能です。

それぞれの違いを整理すると、以下のようになります。

| 比較項目 | 学習済みモデル | カスタムモデル |

|---|---|---|

| 特徴 | ベンダーが汎用的なデータで学習済み | 自社独自のデータを用いて学習させる |

| 導入難易度 | 低い(APIを連携するだけで利用可能) | 中〜高い(データの準備と学習が必要) |

| データの必要性 | 不要 | 必要(質と量が精度を左右する) |

| 適用例 | 一般物体の認識、翻訳、文字起こし | 自社製品の検品、独自の需要予測 |

| メリット | 即座に導入でき、専門知識が不要 | 自社業務に特化した高精度な分析が可能 |

ビジネスでクラウド型AIを活用する際は、まず「学習済みモデル」で対応できるかを検討し、独自性が高い要件であれば「カスタムモデル」の構築に進むというステップを踏むのが一般的です。目的に応じてこれらを使い分けることが、AIプロジェクト成功の鍵となります。

クラウド型AIとオンプレミス型AIの違い

AI導入を検討する際、多くの企業が直面する最初の分岐点が「クラウド型」にするか「オンプレミス型」にするかという選択です。クラウド型AIはインターネット経由でサービスを利用する形態であり、オンプレミス型AIは自社内にサーバーや通信機器を設置して運用する形態を指します。

かつてはセキュリティやカスタマイズ性の観点からオンプレミスが主流でしたが、近年では通信技術の向上やクラウドベンダーのセキュリティ強化により、クラウド型を選択する企業が急増しています。ここでは、コスト、拡張性、セキュリティの3つの観点から、それぞれの違いを詳しく解説します。

導入コストと運用負荷の比較

クラウド型AIとオンプレミス型AIの最も大きな違いは、コスト構造と運用にかかる手間にあります。ビジネスの立ち上げ期や実証実験(PoC)の段階では、コストを抑えられるクラウド型が圧倒的に有利です。

オンプレミス型の場合、AIを稼働させるための高性能なGPU(Graphics Processing Unit)サーバーや冷却設備、設置スペースを自社で用意する必要があります。これには数百万円から数千万円単位の初期投資が必要となり、導入のハードルが高くなります。また、ハードウェアの故障対応や定期的なメンテナンスも自社のIT部門が担当しなければなりません。

一方、クラウド型AIは「利用した分だけ支払う」従量課金制が一般的であり、初期費用を最小限に抑えることが可能です。サーバーの保守管理やOSのアップデートはクラウド事業者が行うため、自社の運用負荷を大幅に軽減できます。特にAI技術は進歩が速く、購入したハードウェアが数年で陳腐化するリスクを避ける意味でも、クラウド型は合理的です。

| 比較項目 | クラウド型AI | オンプレミス型AI |

|---|---|---|

| 初期費用 | 安価(不要な場合も多い) | 高額(ハードウェア購入費など) |

| ランニングコスト | 従量課金(利用量に比例) | 電気代、保守費、人件費 |

| 運用・保守 | ベンダーに一任(負担小) | 自社で対応(負担大) |

| 導入スピード | 即日〜数週間 | 数ヶ月〜半年(調達期間含む) |

拡張性と柔軟性におけるクラウドの優位性

AIプロジェクトは、運用を開始してからデータ量や処理負荷が変動することがよくあります。このような変化に対する「拡張性(スケーラビリティ)」において、クラウド型AIは非常に優れています。

例えば、キャンペーン期間中でAIチャットボットへのアクセスが急増した場合、クラウド型であれば管理画面からの設定変更だけで、瞬時にサーバーの処理能力を増強(スケールアップ・スケールアウト)できます。逆に、利用が少ない夜間などはリソースを縮小し、コストを削減することも容易です。

対してオンプレミス型では、最大負荷を想定してあらかじめ過剰なスペックのハードウェアを用意する必要があり、リソースの無駄が発生しがちです。また、能力不足に陥った場合の増設には、機器の選定から納品、設置設定まで長いリードタイムを要するため、ビジネスの機会損失につながるリスクがあります。

さらに、最新のAIモデルやアルゴリズムを試したい場合、クラウド型であればベンダーが提供する最新のAPI(Application Programming Interface)をすぐに利用できますが、オンプレミス型ではハードウェアの互換性やドライバの更新など、技術的な検証作業が必要となります。

セキュリティ対策とデータの安全性

「クラウドはセキュリティが不安」というイメージを持つ方もいますが、現在ではその認識は変わりつつあります。AWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure、Google Cloudといった主要なクラウドベンダーは、世界最高水準のセキュリティ専門家を擁し、巨額の投資を行って堅牢なデータセンターを運用しています。

もちろん、機密性の極めて高いデータや、法規制により社外への持ち出しが一切禁止されているデータについては、インターネットから物理的に遮断されたオンプレミス環境が適しているケースもあります。しかし、一般的な企業が自社単独で構築するセキュリティレベルよりも、クラウドベンダーが提供する最新の暗号化技術やアクセス制御機能を利用する方が、結果として安全性が高まるケースが多いのが実情です。

また、クラウド型AIを利用する場合でも、専用線接続やVPN(Virtual Private Network)を利用することで、インターネットを経由しない閉域網での利用が可能です。これにより、オンプレミスに近い安全性を確保しながら、クラウドの利便性を享受する「ハイブリッドクラウド」という運用形態も普及しています。

重要なのは、自社の扱うデータの機密レベルを正しく分類し、それに応じた環境を選択することです。セキュリティポリシーと利便性のバランスを見極めることが、AI導入成功の鍵となります。

ビジネスにおけるクラウド型AIの主な活用メリット

AI技術の進化は目覚ましく、多くの企業が競争力を高めるためにAIの導入を検討しています。その中でも、インターネット経由でAI機能を利用する「クラウド型AI」は、従来のオンプレミス型と比較して多くのビジネス上の利点を提供します。特に、変化の激しい現代の市場環境において、スピード感を持ってプロジェクトを推進し、コストを最適化できる点は大きな魅力です。本章では、ビジネスシーンにおいてクラウド型AIを活用することで得られる具体的なメリットについて、導入の容易さ、技術の更新性、そしてシステム連携の観点から詳しく解説します。

迅速な導入とスモールスタートの実現

クラウド型AIを採用する最大のメリットの一つは、導入までのリードタイムを劇的に短縮できることです。オンプレミス型でAIを導入する場合、高性能なGPUを搭載したサーバーの選定、調達、設置、そしてネットワーク環境の構築といった物理的な準備に数週間から数ヶ月を要することが一般的です。これに対し、クラウド型AIであれば、クラウドベンダーが提供するプラットフォーム上でアカウントを作成し、必要なサービスを選択するだけで、即座にAIの開発や利用環境を整えることが可能です。

また、ビジネスにおけるAI活用では、最初から大規模なシステムを構築するのではなく、まずは小規模な検証(PoC:Proof of Concept)を行い、その有効性を確認してから本格導入に進むアプローチが推奨されます。クラウド型AIは従量課金制が主流であるため、初期投資を最小限に抑えながらスモールスタートを切ることができます。もし検証の結果、期待した成果が得られなかった場合でも、サービスを解約または停止するだけで済むため、撤退コストを低く抑えられる点も大きなリスクヘッジとなります。

以下の表は、オンプレミス型とクラウド型AIにおける導入フェーズの違いを整理したものです。

| 比較項目 | オンプレミス型AI | クラウド型AI |

|---|---|---|

| 初期コスト | サーバー購入費など多額の設備投資が必要 | 初期費用は無料または低額で、利用料のみ |

| 導入期間 | ハードウェア調達から構築まで数ヶ月かかる場合がある | 契約後、即日から数日で利用開始が可能 |

| 拡張性 | ハードウェアの追加購入や再構築が必要 | 管理画面上の設定変更だけでリソースを増減可能 |

| 撤退リスク | 購入した資産が無駄になるリスクが高い | 利用停止するだけでコスト発生を止められる |

このように、クラウド型AIは「小さく始めて大きく育てる」という現代のアジャイルなビジネス開発手法に非常に適しています。特にスタートアップ企業や、新規事業部門において予算が限られている場合、この柔軟性は強力な武器となります。

最新技術への常時アップデートと陳腐化防止

AI技術、特にディープラーニングや生成AIの分野は日進月歩で進化しており、数ヶ月前には最新だったモデルやアルゴリズムがすぐに陳腐化してしまうことも珍しくありません。オンプレミス環境でAIシステムを構築した場合、導入時点での技術仕様に固定されてしまいがちです。新しい技術を取り入れるためには、ソフトウェアのアップデートだけでなく、場合によっては計算能力を高めるためのハードウェアの買い替えが必要となり、多大なコストと労力がかかります。

一方、クラウド型AIサービスを提供する主要なベンダー(AWS、Microsoft Azure、Google Cloudなど)は、世界トップクラスの研究開発リソースを投じて常にプラットフォームを更新しています。利用者は、自社で複雑なメンテナンス作業を行うことなく、常に最新のアルゴリズムや学習済みモデル、セキュリティ機能を利用することが可能です。例えば、自然言語処理の分野で新しい大規模言語モデル(LLM)が登場した場合でも、クラウド経由でAPIを利用していれば、バックエンドのモデルが更新されるだけで、即座にその恩恵を受けられるケースが多くあります。

また、AIの計算処理を支えるGPUなどのハードウェアリソースについても同様です。クラウドベンダーは定期的にデータセンターの機材を最新鋭のものに入れ替えているため、ユーザーは自社で資産を持つことなく、最新世代のGPUパワーを活用できます。これにより、技術的負債を抱え込むリスクを回避し、常に最先端のテクノロジーをビジネスに応用し続けることができるのです。これは、変化の激しい市場で競争優位性を維持するために不可欠な要素といえます。

場所を選ばないアクセスと他システムとの連携

クラウド型AIはインターネット環境さえあればどこからでもアクセス可能です。これは、リモートワークが普及した現代のビジネススタイルにおいて極めて重要なメリットです。開発者やデータサイエンティストは、オフィスに出社して特定の端末を操作する必要がなく、自宅やサテライトオフィスからでも安全にAIモデルの開発や運用監視を行うことができます。また、営業担当者が外出先からモバイルデバイスを使って、AIによる在庫予測や顧客分析データをリアルタイムに参照するといった活用も容易になります。

さらに、システム連携の容易さも見逃せません。クラウド型AIの多くは、API(Application Programming Interface)を通じて機能を提供しています。これにより、企業がすでに導入しているSaaS型のCRM(顧客関係管理)やERP(統合基幹業務システム)などの既存システムと、AI機能をシームレスに連携させることができます。

例えば、ECサイトのシステムと画像認識AIをAPIで連携させ、ユーザーがアップロードした写真から類似商品を提案する機能を短期間で実装したり、チャットツールと対話型AIを連携させて社内ヘルプデスクを自動化したりすることが可能です。クラウド上でシステム同士が疎結合(互いに依存しすぎない状態)でつながることで、ビジネスプロセス全体を柔軟かつ効率的に自動化する道が開かれます。データのサイロ化(部門ごとにデータが分断されること)を防ぎ、組織全体でデータを活用するための基盤としても、クラウド型AIは中心的な役割を果たします。

クラウド型AIの効果を最大化するデータ基盤の重要性

クラウド型AIの導入はビジネスに革新をもたらしますが、単にAIツールを導入するだけでは期待した成果を得ることはできません。AIが高いパフォーマンスを発揮するためには、その「燃料」となるデータの整備が不可欠です。

AIモデルの精度は、学習させるデータの質と量に大きく依存します。どれほど高度なアルゴリズムを持つクラウド型AIであっても、入力されるデータが不正確であったり、断片化されていたりすれば、出力される結果も信頼性の低いものとなってしまいます。これを防ぐためには、AI活用を前提とした強固なデータ基盤の構築が最優先課題となります。

AI活用におけるデータの質と量の課題

AIの世界には「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れればゴミが出てくる)」という有名な格言があります。これは、質の悪いデータを学習させれば、質の悪い結果しか得られないことを意味します。多くの企業がAI導入でつまずく原因の多くは、このデータ品質の問題にあります。

ビジネスの現場では、データがさまざまな形式で保存されていたり、入力ミスや欠損が含まれていたりすることが珍しくありません。クラウド型AIがその能力を最大限に発揮するためには、データの「前処理」と呼ばれる工程が極めて重要になります。

| データの課題 | 具体的な問題点 | AI活用への影響 |

|---|---|---|

| データの散在(サイロ化) | 部署ごとに異なるシステムでデータを管理しており、連携が取れていない。 | AIが全体像を把握できず、分析結果が局所的なものになる。 |

| データの不整合 | 同じ顧客や製品でも、システムによって名称やコードが統一されていない。 | データの名寄せや統合に膨大な工数がかかり、リアルタイム分析が困難になる。 |

| 非構造化データの未活用 | 画像、音声、テキスト(メールや日報)などが整理されずに放置されている。 | 貴重なインサイトを含むデータが学習に利用されず、AIの精度向上が頭打ちになる。 |

このように、AIプロジェクトにおいては、実際の分析作業よりもデータの収集・整理・加工(クレンジング)に全体の約8割の時間が費やされると言われています。クラウド型AIのメリットである「迅速な導入」を活かすためにも、日頃からデータの質を担保する運用体制を整えておくことが重要です。

部分最適から全体最適へシフトする必要性

従来のITシステム導入では、営業部門にはSFA(営業支援システム)、製造部門には生産管理システム、人事部門には人事管理システムといったように、部門ごとの業務効率化を目指す「部分最適」が主流でした。しかし、クラウド型AIを用いて経営レベルの高度な判断を行うためには、これらの壁を取り払い、「全体最適」へとシフトする必要があります。

例えば、AIを用いて精度の高い需要予測を行うケースを考えてみましょう。過去の販売実績データだけをAIに学習させても、ある程度の予測は可能です。しかし、そこに「マーケティング部門のキャンペーン予定」「製造部門の稼働状況」「物流部門の在庫データ」、さらには「外部の気象データ」などを組み合わせて総合的に分析させることで、予測の精度は飛躍的に向上します。

部門ごとにシステムが分断されたままでは、AIは限られた情報しか参照できず、その潜在能力の一部しか発揮できません。組織横断的にデータを共有・活用できる環境を構築することこそが、クラウド型AIによるDX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させる鍵となります。

経営データを統合するERPの役割

データ基盤の整備において、中心的な役割を果たすのがERP(Enterprise Resource Planning)です。ERPは、企業の「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を一元管理するシステムであり、AIが必要とする高品質なデータが集約される場所となります。

特に近年主流となっているクラウドERPは、クラウド型AIとの親和性が非常に高いという特長があります。オンプレミス型のシステムと比較して、外部のAIサービスとのAPI連携が容易であり、蓄積された膨大な経営データをスムーズにAIモデルへ供給することが可能です。

ERPによって統合されたデータ基盤があれば、AIは以下のような高度な分析をリアルタイムに行うことが可能になります。

- 財務予測の自動化:会計データと営業パイプラインを連携させ、着地見込みをAIが予測する。

- サプライチェーンの最適化:受注から在庫、配送までのデータを繋ぎ、AIが最適な在庫レベルを提案する。

- 予知保全の実現:設備の稼働データと生産計画を統合し、故障リスクを事前にAIが検知する。

つまり、ERPは単なる業務記録のシステムではなく、AIによる洞察を導き出すための基盤へと進化しているのです。クラウド型AIの効果を最大化するためには、その土台となるERPの活用が必要不可欠と言えるでしょう。

クラウドERPとAIの融合がもたらす経営変革

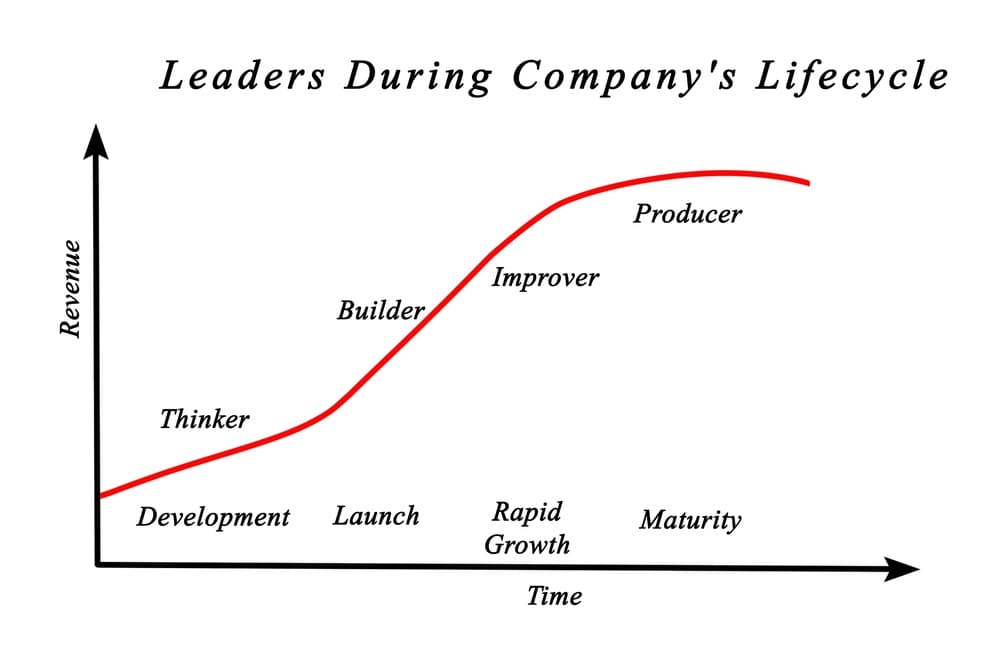

前章までは、AI活用の基盤として「データの質と量」がいかに重要であるか、そしてデータを一元管理するERP(Enterprise Resource Planning)の役割について解説しました。本章では、その統合されたデータ基盤を持つクラウドERPとAIが融合することで、具体的にどのような経営変革(マネジメントトランスフォーメーション)がもたらされるのかを深掘りします。

従来のオンプレミス型ERPは「記録のためのシステム」としての側面が強く、過去のデータを正確に管理することに主眼が置かれていました。しかし、クラウドERPにAIが組み込まれることで、システムは「知能を持つシステム」へと進化し、未来の予測や意思決定の自動化を可能にします。

リアルタイムな経営判断の実現

クラウドERPとAIの連携における最大のメリットの一つは、経営状態の可視化から一歩進んだ「未来予測」が可能になる点です。従来、経営層が月次決算の結果を受け取るまでにはタイムラグがあり、対策が後手に回ることが少なくありませんでした。しかし、AIを搭載したクラウドERPを活用することで、リアルタイムなデータ分析に基づいた迅速な意思決定が可能になります。

例えば、過去の売上データ、季節要因、市場のトレンド、さらには天候データなどをAIが複合的に分析することで、高精度な需要予測を行います。これにより、在庫の適正化やキャッシュフローの予測精度が飛躍的に向上し、リスクを未然に防ぐ経営判断が下せるようになります。

以下に、従来の経営管理とAI融合型クラウドERPによる経営管理の違いを整理しました。

| 比較項目 | 従来のERPによる経営管理 | AI融合型クラウドERPによる経営管理 |

|---|---|---|

| データの活用 | 過去の実績データの集計と確認が中心 | リアルタイム分析と将来の予測(シミュレーション)が中心 |

| 意思決定のタイミング | 月次締め後など、タイムラグが発生 | 常時モニタリングにより、即座に判断可能 |

| 異常値の検知 | 担当者が目視や手動計算で発見 | AIが予兆を自動検知し、アラートを通知 |

| アクション | 問題発生後の事後対応(リアクティブ) | 予測に基づく事前対応(プロアクティブ) |

このように、AIは単に計算を速くするだけでなく、人間では気づきにくいデータの相関関係やパターンを発見し、経営層に対して「次に打つべき手」を示唆する役割を果たします。

業務プロセスの自動化と効率化

クラウドERPにAIが組み込まれることで、現場レベルの業務プロセスも劇的に効率化されます。これまでのRPA(Robotic Process Automation)は、定型的な作業の自動化には優れていましたが、判断を伴う非定型業務には対応できませんでした。しかし、AI、特に機械学習や生成AIの活用により、より高度な自動化が実現しています。

経理・財務領域における自動化

請求書の処理業務において、AI-OCR(光学文字認識)がPDFや紙の請求書からデータを読み取り、ERP上の発注データと自動で突合(照合)を行います。さらに、勘定科目の推論や仕訳入力までをAIが自動化することで、経理担当者は確認作業や例外処理といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。

サプライチェーンにおける自動化

調達・購買プロセスでは、AIが在庫レベルやリードタイム、需要予測を加味して、最適な発注タイミングと数量を提案します。また、配送ルートの最適化や、製造設備の故障予兆検知(予知保全)など、サプライチェーン全体を通じて無駄を排除し、コスト削減に貢献します。

マネジメントトランスフォーメーションの推進

クラウドERPとAIの融合は、単なる業務効率化ツールにとどまらず、企業の経営スタイルそのものを変革する「マネジメントトランスフォーメーション(MX)」を推進します。これは、経験や勘(KKD:勘・経験・度胸)に頼っていた従来の日本的な経営スタイルから、客観的なデータとAIの予測に基づく「データドリブン経営」への完全なシフトを意味します。

また、生成AIをERPのインターフェースに組み込む動きも加速しています。経営者や現場マネージャーが、チャットボットに対して自然言語で「先月の製品別利益率の推移を見せて」「来期のキャッシュフロー予測においてリスクとなる要因は?」と問いかけるだけで、ERP内の膨大なデータから必要な情報を即座に抽出し、グラフや要約文章として提示してくれます。

これにより、高度なデータ分析スキルを持たない社員でもデータを活用できるようになり、組織全体での「データの民主化」が進みます。結果として、組織の俊敏性(アジリティ)が高まり、激しく変化する市場環境においても競争優位性を維持し続けることが可能になるのです。

クラウド型AIに関するよくある質問(FAQ)

クラウド型AIと生成AI(ジェネレーティブAI)は同じものですか?

厳密には異なります。「クラウド型AI」はインターネット経由で利用するAIサービスの提供形態全体を指す言葉です。一方で「生成AI」は、文章や画像などを新たに作り出すAIの技術そのものを指します。ChatGPTやGeminiなどの多くの生成AIサービスは、クラウド型AIの一種として提供されています。

社内の機密データをクラウド上のAIに入力してもセキュリティは大丈夫ですか?

多くのエンタープライズ向けクラウドAIサービスでは、入力されたデータを学習用データとして再利用しない設定や、高度な暗号化通信、アクセス権限の管理機能が提供されています。ただし、無料版の一般消費者向けサービスではデータが学習に利用される場合があるため、業務利用の際は必ず法人向けプランやセキュリティポリシーを確認し、適切な設定を行うことが重要です。

AIを導入するには、プログラミングの専門知識が必要ですか?

必ずしも必要ではありません。近年では、ノーコードやローコードと呼ばれる、専門的なプログラムを書かずにマウス操作や自然言語での指示だけでAIを利用・構築できるクラウドサービスが増えています。ただし、自社独自の高度なモデルを開発したり、複雑なシステム連携を行ったりする場合には、エンジニアによる専門的な知識が必要となることがあります。

オンプレミス型からクラウド型AIへ移行する際のデメリットはありますか?

インターネット環境に依存するため、通信障害が発生した際にシステムが利用できなくなるリスクがあります。また、従量課金制の場合、想定以上に利用量が増えるとランニングコストが高額になる可能性があります。そのため、安定したネットワーク回線の確保と、コスト管理の仕組みづくりが重要です。

自社の業務データを使ってAIをカスタマイズすることは可能ですか?

はい、可能です。多くのクラウド型AIプラットフォームでは「ファインチューニング」や「RAG(検索拡張生成)」といった技術を用いて、自社のマニュアルや過去の取引データなどをAIに参照させることができます。これにより、一般的な知識だけでなく、その企業特有の業務ルールや商品知識に基づいた回答や判断が可能になります。

まとめ

本記事では、クラウド型AIの基本的な仕組みから、オンプレミス型との違い、そしてビジネスにおける具体的な活用メリットについて解説しました。

クラウド型AIは、初期費用を抑えつつ迅速に導入できる点や、常に最新の技術を利用できる拡張性の高さにおいて、オンプレミス型よりも大きな優位性を持っています。特に変化の激しい現代のビジネス環境において、スモールスタートで検証を繰り返しながらAI活用を進められる点は、企業にとって強力な武器となります。

しかし、単にAIツールを導入するだけでは、その効果を最大化することはできません。記事の後半で触れたように、AIが正確で価値あるアウトプットを出すためには、その元となる「データ」の質と量が不可欠です。各部署に散在するデータを統合し、AIがリアルタイムに学習・分析できる環境を整えることが求められます。

結論として、クラウド型AIの真価を引き出すためには、基幹システムであるクラウドERPなどと連携し、経営データを一元管理するデータ基盤の構築が重要です。部分的な業務効率化にとどまらず、データに基づいた迅速な経営判断を実現する「マネジメントトランスフォーメーション」を目指すことこそが、これからのAI活用における成功の鍵となるでしょう。

- カテゴリ:

- 経営/業績管理