頑張っているのに、業務効率や生産性が上がらないときには、企業全体で「サイロ化」が起きている可能性があります。サイロ化が起きている状態では、せっかく社内に多くの情報が蓄積されていても、それらを十分に活用できていません。

本記事では、サイロ化が起きる原因からそれに伴って生じる課題、具体的な解決方法までを解説しています。自社の課題を早期に発見・改善し、より健全な企業成長を促すためにも、ぜひご一読ください。

サイロ化とは

本来、「サイロ」とは農場などにある飼料や農産物の貯蔵庫を意味します。貯蔵物が混ざらないようサイロを個別に分けることが転じて、「孤立状態」を示す用語となりました。

ビジネスにおけるサイロ化は、主に「組織」「データ」の2つに対して用いられます。以下、それぞれのサイロ化がどのような状態を指すのかをご紹介します。

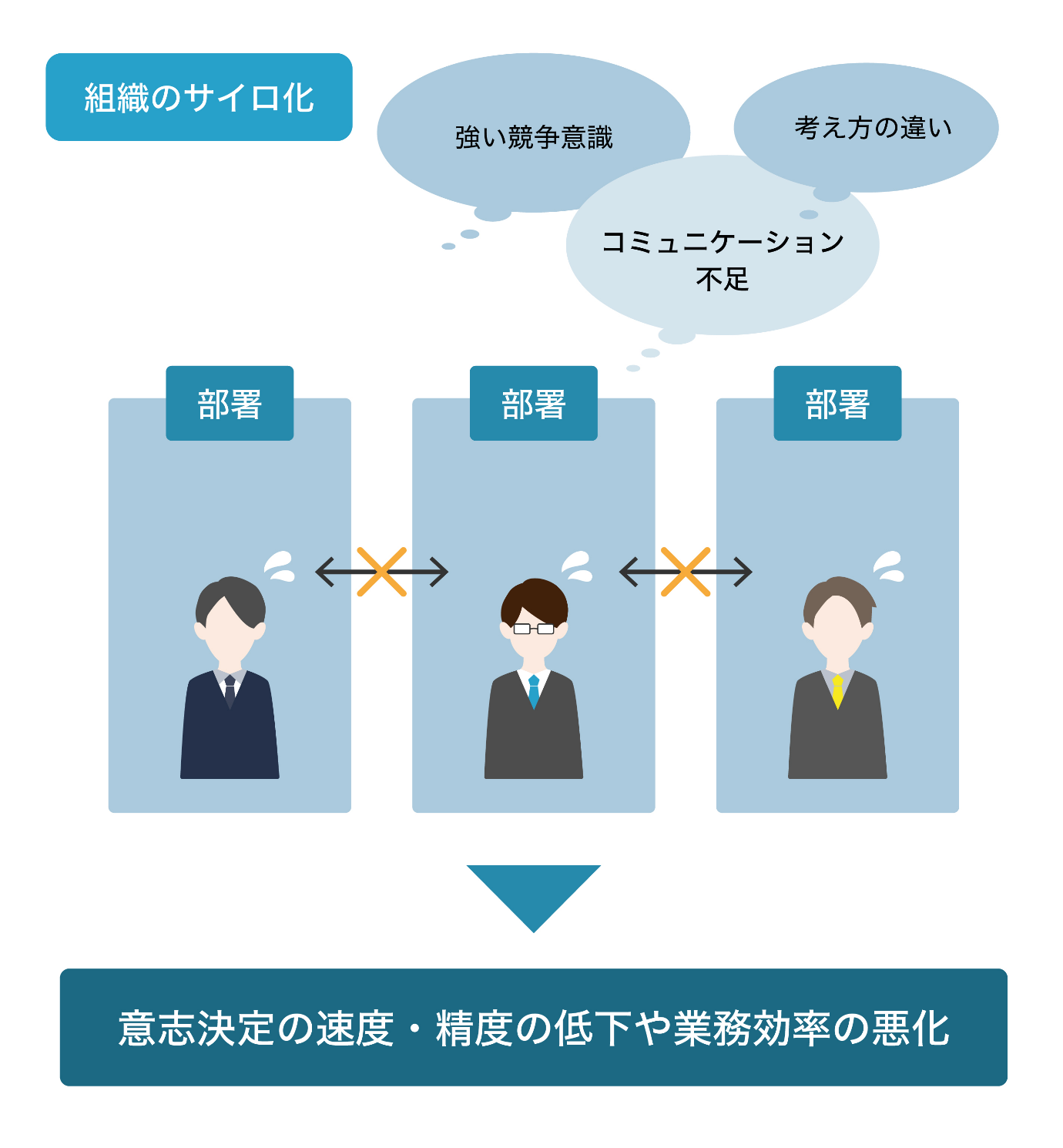

組織のサイロ化

組織のサイロ化とは、各部署や個人の独立性が強く、連携が取りにくい状態を指します。

各部署の強い競争意識や考え方の違い、コミュニケーション不足などを原因としてサイロ化が発生します。特に、縦割り構造の組織においてサイロ化に陥るケースが少なくありません。

このような状況では、情報共有ができないため部署ごとの業務内容が把握しにくく、意思決定の速度・精度の低下や、業務効率の悪化を招きます。

データのサイロ化

データのサイロ化とは、データがシステムやツール、個人のデバイスなどに分散した状態を指します。部署や個人ごとに異なるツールを利用していたり、データの管理ルールが曖昧であったりすると、このような状況が起こります。

システムやツールが統一されていないと、部署間でやり取りするデータの形式が異なるために編集できず、閲覧するだけでも別途ビューワーなどのツールを要する、といった連携上の弊害を招きます。

また、データを個人や部署ごとに保管し、共有化できていなければ、データへアクセスするために煩雑な手続きが必要です。無駄なプロセスを挟むことで作業を遅延させるだけでなく、業務が属人化しやすくなるため、組織全体の生産性を低下させます。

サイロ化が起きる原因

企業でサイロ化が起きる主な原因として考えられるのは、以下の2点です。

- 縦割り組織によるコミュニケーション不足

- 部署ごとに独自のシステムを構築

ここでは、上記の現象がなぜサイロ化を引き起こすのかについて、具体的に解説します。現在サイロ化に悩んでいるのであれば、自社の状況に照らし合わせて一致する点がないかチェックしてみましょう。

縦割り組織によるコミュニケーション不足

縦割り組織では、他部署の情報を得られなくなることからサイロ化が起こりやすくなります。

縦割り組織とは、業務内容や地域によって部署や店舗を縦型に細分化した組織のことです。日本の企業ではよく見られる組織形態で、「営業部」「総務部」「開発部」のように、特定の業務によって分割された形態も縦割り組織のひとつに挙げられます。部署ごとの専門性や団結力が向上するというメリットはありますが、他部署とのコミュニケーションが希薄になるケースも多く見られます。

例えば、コールセンターに寄せられた「お客様の声」が開発部に届かなければ、顧客ニーズに合った商品開発をすることは難しいでしょう。最悪の場合、顧客離れにもつながってしまうため注意が必要です。

また、縦割り組織にありがちな部署間の対立も、サイロ化を深刻にさせてしまいます。企業全体として成長を続けるためには、部署を横断した情報共有や協力体制が不可欠です。しかし縦割り組織では、部署内の団結力が高い反面、自分の属する部署以外の利益には非協力的になりがちです。「○○部は協力的でないからあまり助けたくない」「うちの部署の顧客は他部署に紹介したくない」など、自分の部署の利益を追うあまり、企業全体の利益を後回しにしてしまうこともあります。

部署ごとに独自システムの構築

活用しているシステムが部署ごとに連携していないと、企業全体で情報がまとめられず、サイロ化が進んでしまいます。

システムの運用を各部署に任せると、部署ごとで使いやすいようにシステム構築をしてしまう場合があります。独自システムは、その部署内では使い勝手がよいかもしれません。しかし、ある部署のデータを他部署が見ようとしたとき、システムの違いから閲覧できない恐れもあります。これでは、たとえ企業全体では膨大な情報を持っていたとしても、部署単位で見ると一部しか活用できないという状況に陥りかねません。

さらに、あとになってシステム統合し他部署との連携を図ったとき、連携がうまくいかずデータやシステムを作り直さないといけなくなる可能性もあります。これらの事態は、データやシステムの種類が多い大企業ほど、より深刻になる傾向にあります。

サイロ化が引き起こす課題

では、サイロ化が起きることで、企業にどのような課題が発生するのでしょうか。主な課題としては、以下の3点が考えられます。

- 経営の意思決定が遅くなる

- 無駄な業務が増えて効率が悪くなる

- サービスの質が低下する

すでにサイロ化が進んでいる企業では、これらの現象が起こっている可能性もあります。課題とともに起こりうる企業への影響も確認し、当てはまる場合はなるべく早期に対処しましょう。

経営の意思決定が遅くなる

組織のサイロ化によって、意思決定が遅くなります。部署間でコミュニケーションが取りにくい状況では意思統一に時間がかかるため、意思決定の速度低下を引き起こします。

また、前述のように部署ごとの状況把握が困難で、データの収集に無駄な手間を要する状況が意思決定を遅らせます。さらに、収集したデータの形式が不統一では、分析にも手間と時間がかかるでしょう。

ビジネスにスピードが求められる現代において、意思決定の遅れは機会損失や市場競争力の低下につながります。

無駄な業務が増えて効率が悪くなる

データのサイロ化により、無駄な業務が発生する可能性があります。例えば、すでに作成済みの資料があっても、それを必要とする他者が発見できなければ、再度作成する手間がかかってしまいます。無駄な業務が増えた結果、基幹業務に費やす時間が減ることで、生産性が低下します。

また、部署間で異なるツールを用いてデータをやり取りすると、それぞれが利用できる形式に変換する手間がかかるため、連携を行ううえで弊害となります。顧客へ二重対応するといった無駄は効率の低下だけでなく、組織への信頼を落としてしまう恐れもあるでしょう。

サービスの質が低下する

データのサイロ化は、サービスの品質低下を招きます。

例えば、ターゲット層や既存顧客のニーズを把握するためには、プロジェクトにかかわるすべての部署間で顧客情報を共有する必要があります。顧客と接点を持つ営業部門が顧客属性や行動履歴といった情報を保有するのみでは、ニーズに合った製品開発やマーケティング戦略の策定は困難です。

また、必要な情報を共有できていなかったばかりに、顧客へ誤った対応をしてしまう可能性もあります。このようなケースでは顧客が不信感を募らせてしまい、満足度を低下させてしまうかもしれません。

サイロ化を解消するメリット

サイロ化を解消するメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- 生産性の向上

- データ価値の向上

- DX化の促進

サイロ化は、放置すると企業にさまざまな悪影響を与えますが、改善することで企業の成長に大いに役立ちます。自社の課題解決のためにも、いち早くサイロ化に気づき解消することが大切です。

生産性の向上

サイロ化解消の過程において欠かせない情報統合は、企業自体の生産性向上につながります。

社内の情報を統合すると、企業全体の業務プロセスが把握できます。すると業務の無駄が可視化され、自社のどの部分でサイロ化が進んでいるのかがわかります。明らかになった無駄を解消することで、より効率的な業務フローの確立が可能です。

また、システムごとに行うデータの打ち込みや、手書きの転記といった定期業務を自動化すると、さらに生産性を上げられます。こうした業務は、定期的に一定の時間やコストを必要としますが、自動化することで作業工数自体を削減できます。さらに、手作業だと防ぎきれない人的ミスを未然に防ぐことも可能です。これまでミス対応にかけていた時間も必要なくなるので、空いた時間を基幹業務に充て、市場動向の把握や商品開発などに注力すれば、企業成長のきっかけにもなるでしょう。

データ価値の向上

サイロ化を解消すれば、自社に蓄積されたデータの価値が向上し、企業成長のためにより有効活用できるようになります。

部署ごとにバラバラにデータ管理していることが原因でサイロ化が進んでいる場合、解決のためにはデータを統合し、一元管理するのが一般的です。すべてのデータはシステム上で可視化されるので、他部署であっても必要なデータを共有できます。適切なデータを適切な場所で活用することで、データ自体の有用性も向上します。

また、これまで部署内でしか活用していなかった既存のデータ同士を統合することで、データの情報価値を高めることも可能です。例えば、各部署でそれぞれに管理されていた売上実績や顧客情報、ニーズの動向を一元化し、ビッグデータとして経営判断に活かせば、新たな市場の開拓などに役立つケースもあります。

このように、これまでバラバラに管理されていたデータを共有・統合すると、既存データの価値を高められます。

DX化の促進

サイロ化を解消すると、DX化の促進につながることもあります。

DXとは、IT技術によって社会や生活スタイルをよりよい方向に変容させる取り組みのことです。企業に置き換えると、ビッグデータなどを用いて既存のシステムや企業風土から脱却し、新たな業務フローやビジネスモデルを創出することがDXに当たります。

もし部署ごとに利用しているシステムが異なり、その一部のシステムが古い場合、新しいテクノロジーを導入しようとしても全体の連携がうまくできない場合があります。また、ひとつのテクノロジーに対してシステムごとに連携を取る作業は、工数が多く時間もコストも確保しなければいけません。すると、DX化が自社のメリットになるとわかっていても、なかなか踏み出せなくなってしまいます。

事実、経済産業省が2018年に発表した「DX(デジタルトランスフォーメーション)レポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」でも、既存技術の老朽化、システムの肥大化・複雑化やブラックボックス化が、DXの足かせになっている状態であることが指摘されています。

しかし、新たなテクノロジーを導入するときにシステムが統一されていれば、スムーズに運用・活用ができます。競争の激しい現代において、DX化を促進し市場の優位性を保つために、サイロ化の解消は重要と考えられています。

サイロ化の解消法

サイロ化の解消が企業成長に役立つことがわかっても、何から手をつけたらよいかわからないという方もいらっしゃるでしょう。サイロ化の解消方法としては、大きく分けて次の3つが挙げられます。

- 方向性を共有する

- 部署間の連携を強化する

- ERPシステムの導入をする

以下、それぞれの方法について詳しく解説します。サイロ化の解消だけでなく防止の意味でも、積極的に改善していきましょう。

方向性を共有する

企業としての目標やビジョンを従業員全員で共有すると、それまで孤立していた部署や個人同士の方向性が統一されます。すると、従業員が一丸となって企業成長のために取り組めるので、サイロ化の解消にも役立ちます。

サイロ化は、表面的にシステムを変えただけで完全に解決できる問題ではありません。部署や個人によって方向性が異なれば、いずれ同じようなサイロ化が起きてしまう可能性もあります。

こうした状況を防ぐためには、まず社長や幹部をはじめとした経営層が、「企業が今後どのようになっていきたいのか」を明確に示すことが必要です。また、目標達成に向けて企業全体がどのように動いているか、各部署がどのような取り組みを行っているかについて理解を深め、自部署の役割や立ち位置を俯瞰で理解しましょう。

さらに策定した目標や方向性は、トップダウンで従業員全員に伝えることが大切です。その際、各部署の責任者は「目標に対する個人単位での役割は何か」という点まで深掘りして共有しましょう。こうすることで、従業員一人ひとりが企業成長にかかわっていることを実感しながら業務に取り組めるようになります。

部署間の連携を強化する

部署間の連携強化に取り組めば、情報を共有しやすくなり、組織全体の協調性向上につながります。当然、各部署が独立している状況では、連携の強化は困難です。いきなり「部署間で連携しよう」と指示しても効果は期待できないため、まずは従業員同士のコミュニケーションを増やしましょう。親睦会などを開き、業務とは別のところで交流を深めれば、そこから部署同士の関係強化につながるかもしれません。

また、プロジェクトの遂行に際して、部署横断的に役割の異なる人員でチームを組むことも有効です。例えば、デザイナーなどの開発担当と製造を担当するエンジニアが常に同じチームにいれば、新製品の実現性について互いに議論を通じた連携が発生します。さらに財務担当がいればコストを重視した提案ができ、営業やマーケティングの担当者はその製品の特色を理解して、ターゲット層の策定などの販売戦略に活かすことが可能です。

このような付加価値の創造につながる衝突が発生する組織構造であれば、連携強化だけでなく部署間で業務を引き継ぐ際に発生する手間や誤解を少なく済ませられるため、無駄を削減できます。一方で、提案に対してネガティブな意見ばかりが噴出する場合には、かえって連携の断絶を招く恐れがあるため注意が必要です。

まずはデータ基盤の一元化などの取り組みで、情報共有しやすい環境を構築して連携強化を狙いましょう。部署間の連携が進むと、業務の効率化や生産性の向上につながります。それによってそれぞれが連携する意義を実感できれば、さらに連携が活発化する好循環が期待できます。

ERPシステムの導入をする

データのサイロ化を防ぐには、ERPシステムの導入がおすすめです。

ERPとは「Enterprise Resource Planning(企業全体の資源計画)」の略語で、現在では主に統合的な基幹システムの実現を目的としたソフトウェアを指すのに使われます。サイロ化した企業がERPシステムを導入すると、組織で扱うデータを一元的に管理でき、全社的な共有はもちろん、意思決定に必要なデータの収集・分析の迅速化も実現できます。

例えば、ある店舗で売上が伸びている商品があるにもかかわらず、成功事例として共有できないために、全体の売上アップに貢献できていないというケースがあったとします。この場合、ERPシステムを導入し、事例をすべての店舗で共有できれば、企業全体としていち早く顧客のニーズに気づき、機会損失を防ぐことが可能です。また、市場動向や地域性を把握することで、無駄のないマーケティング戦略や経営計画の立案にも役立ちます。

さらに、CRMやSFAといった顧客情報管理システムとの連携が取れるのも、ERPの特徴です。社内に蓄積された情報と、顧客からのリアルタイムの情報を一元的に管理できるので、スピーディーな分析・改善が可能になり、顧客満足度の向上やビジネスの促進につながるでしょう。

まとめ

企業におけるサイロ化とは、同じ社内にもかかわらず部署やシステムが孤立することです。サイロ化は、経営スピードの鈍化や業務効率サービスの質の低下などを招き、経営状態の悪化や顧客離れなどにつながる恐れもあるため、早期に防止・解消しなければなりません。

サイロ化を解消するには、社内の情報を一元管理する必要があります。そのためには、従業員全員が企業目標を理解し、同じ方向を向いて業務に取り組めるようにすることや、部門の垣根を越えて協力し合える企業風土を育んでいくことが大切です。

また、膨大な量の情報を管理するためのシステムを導入することも、サイロ化解消には有効です。すべての従業員が知りたい情報をスムーズに調べられるようになるほか、煩雑な定期業務を自動化すれば、業務効率の向上も可能です。

OracleのクラウドERPは、さまざまな導入パターンに対応でき、クラウドシステムを用いるためオンプレミスより初期費用を大きく削減できます。サイロ化の防止・解消のために、ぜひ導入をご検討ください。

- カテゴリ:

- BPR/業務改善

- キーワード:

- 業務改善